Bande riveraine

Les rives (bande riveraine), le littoral et les plaines inondables sont essentiels à la survie des composantes écologiques et biologiques des cours d’eau et des plans d’eau. Afin d’en assurer une protection adéquate, le gouvernement du Québec a adopté la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.

Cette politique vise la protection des lacs et des cours d’eau, la sauvegarde de la ressource « eau » elle-même et de toutes les formes de vie qui en dépendent. La municipalité d’Austin et les autres municipalités s’en servent comme outil de référence.

Règlement municipal – Largeur obligatoire de la bande riveraine à Austin

|

10 mètres si le terrain est en pente de moins de 30%. |

15 mètres si le terrain est en pente de 30 % et plus ou s’il y a un talus de plus de 5 mètres. |

15 mètres obligatoires dans la zone 3.3-RV, peu importe la pente. |

Une exception s’applique pour les propriétaires riverains du lac Memphrémagog concernant la cote de barrage. Pour plus de détails, contactez le service de l’environnement :

Service de l’environnement

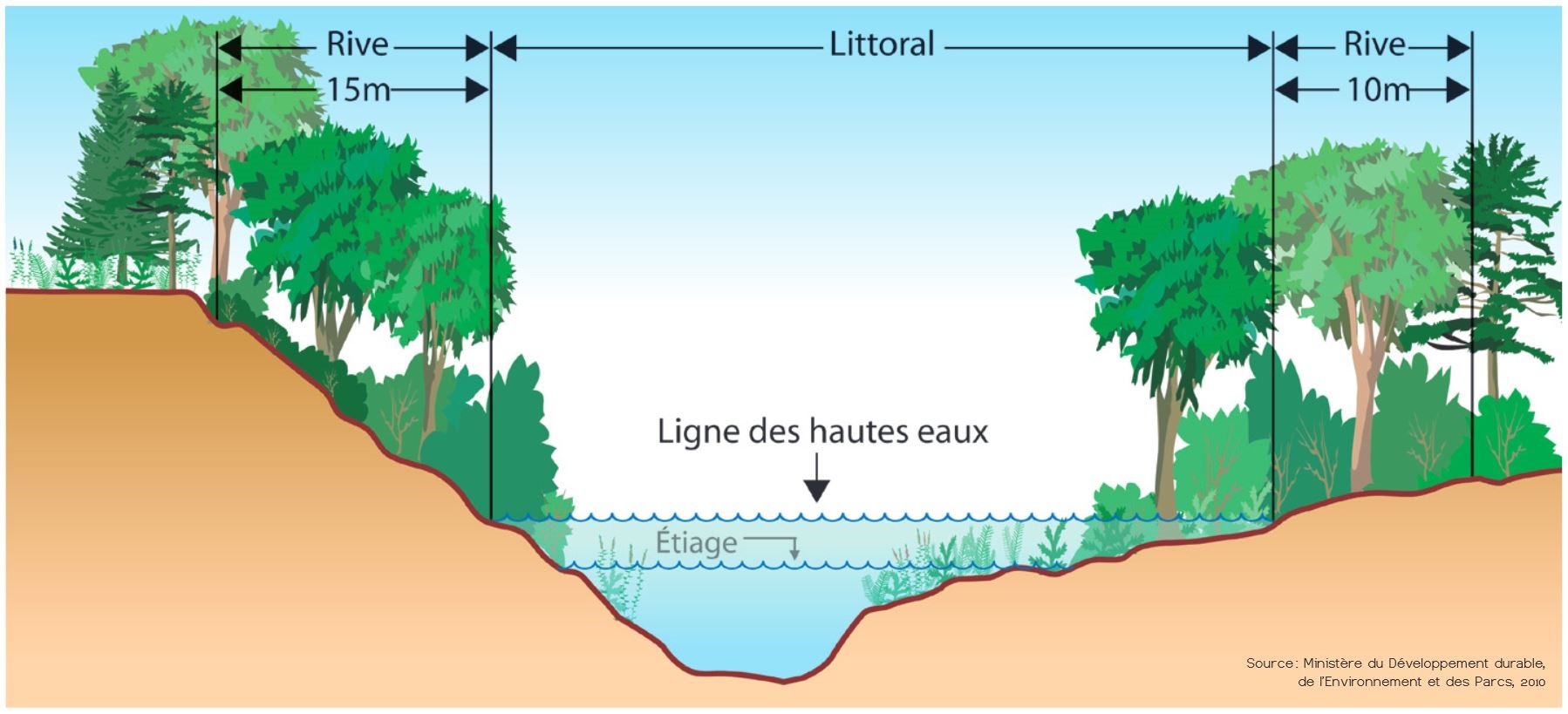

Largeur de la bande riveraine calculée à partir de la ligne des hautes eaux

Règlement municipal – Accès au lac

|

Un chemin en biais de 5 mètres de large est permis si le terrain est plat. |

S’il y a une pente, le chemin ou l’escalier doit être de 1,2 mètre de large maximum. |

Si un bâtiment se trouve déjà dans la bande riveraine, un accès de 2 mètres autour du bâtiment est permis. |

Toute intervention en bande riveraine requiert l’obtention d’un certificat d’autorisation.

La section V du règlement de zonage décrit l’entièreté de la règlementation ainsi que les interventions possibles et interdites en bande riveraine.

En cas de doute, consultez le Service de l’environnement.

Qu’est-ce qu’une bande riveraine?

Une ceinture de végétation permanente qui borde les lacs, les cours d’eau et les milieux humides, la bande riveraine assure la transition entre les écosystèmes aquatiques et terrestres, ce qui en fait un milieu particulièrement dynamique et diversifié. Cette richesse s’explique par l’alliance de trois écosystèmes (aquatique, riverain et terrestre) dans un espace relativement restreint. Pour jouer pleinement ses rôles, la rive doit être suffisamment large et être composée en grande partie d’un mélange de plantes herbacées, d’arbustes et d’arbres indigènes.

Rive: désigne la bande de terre qui borde les lacs, les cours d’eau ou milieux humides et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.

Ligne des hautes eaux (LHE): limite où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres. Elle correspond à la hauteur des eaux en période de crue.

Rôles multiples

Fort prisés par les amateurs de plein air, les milieux riverains ont une très grande valeur économique, récréative, esthétique, faunique et environnementale. En plus de protéger la qualité esthétique des paysages, les bandes riveraines jouent plusieurs autres rôles importants.

Elles servent…

|

|

Revégétalisation

En tant que propriétaire d’un terrain au bord de l’eau (résident, villégiateur, agriculteur ou autres), vous avez la responsabilité et le pouvoir d’agir pour conserver et améliorer la qualité de votre plan d’eau. La revégétalisation de la rive est essentielle pour la survie de nos lacs et plans d’eau et la préservation de votre précieux patrimoine.

Le site Banderiveraine.org propose des actions visant la remise à l’état naturel des bandes riveraines. Pour vous aider dans cette démarche, des outils simples sont mis à votre disposition.

De plus, chaque année, la municipalité d’Austin en collaboration avec la MRC de Memphrémagog offre des arbustes gratuits dans le cadre de son programme de reboisement des bandes riveraines.

Remise à l’état naturel de sa rive – Brochure explicative générale

Remise à l’état naturel de sa rive – Brochure (zone 3.3-RV)

- Le saviez-vous : Une bande riveraine accomplissant toutes ses fonctions biologiques mesure de 30 à 40 mètres !

Le concept de bande riveraine ne date pas d’hier, mais récemment, les municipalités disposant de plans d’eau s’y concentrent davantage. À vrai dire, pour ce qui est de la protection des milieux aquatiques, la bande riveraine se trouve à être le nerf de la guerre.

Cette portion densément végétalisée permet de ralentir l’eau ruisselant des terres. Ce faisant, l’eau peut ensuite infiltrer le sol en entrainant tout ce qu’elle porte avec elle.

- Pourquoi souhaitons-nous la percolation de l’eau plutôt que de l'acheminer dans le lac ?

En fait, l’eau provenant des terres est concentrée en polluants, sédiments, et autre. Voici donc deux exemples concrets permettant d’expliquer les problèmes que cela engendre :

Les sédiments

Les sédiments entraînés par l’eau de pluie qui se retrouvent dans le lac augmentent considérablement la turbidité de celui-ci. Ceci pose un problème à plusieurs niveaux.

En premier lieu, ils empêchent une belle visibilité pour la diverse vie faunique. Ceci limite leur chance de survie en rendant la quête de nourriture et de reproduction beaucoup plus difficile.

En second lieu, la lumière n’atteint plus le fond marin aussi facilement, empêchant ainsi le maintien de la végétation. Sans lumière, les algues sont donc à risque de mourir. Ceci est particulièrement nocif puisqu’elles permettent l’établissement d’une concentration en oxygène vivable pour la vie aquatique. De plus, ces algues servent de lieu de ponte pour certains poissons.

L’effondrement de l’écosystème aquatique se traduit donc par le vieillissement accéléré du lac, aussi connu sous le nom de l’eutrophisation. Pour les riverains, ceci signifie d’habiter aux bordures d’une eau toxique où les activités nautiques y sont impraticables. Certains plans d’eau sont en plus une source d’eau potable, comme le lac Memphrémagog, qui fournit plus de 175 000 Estriens en eau potable. Nul besoin de mentionner la responsabilité que portent les riverains !

Le Phosphore

Source : Memphrémagog Conservation

Vous devez déjà avoir entendu parler des fameuses algues bleues vertes ! Ces algues sont en fait des bactéries, plus précisément des cyanobactéries.

Celles-ci ont notamment causé la fermeture de la plage des Cantons à quelques reprises lors de la saison estivale 2024. (Desrosiers, 2024) Un détail important est que la présence des cyanobactéries est entièrement naturelle dans les plans d’eau. Toutefois, l’eau ruisselant des terres jusque dans le lac entraine avec elle des résidus d’engrais, de pesticide, de détergent et de plusieurs autres composés présents en raison de l’activité humaine. Ces particules contiennent du phosphore. Le phosphore est un élément essentiel à la vie agissant à plusieurs instances dans la cellule, notamment comme «colonne vertébrale» à l’ADN. (Urry et al., 2017) Celui-ci est normalement limitant pour la croissance des cyanobactéries dans la nature par sa faible présence, mais, une fois tous ces produits du phosphore ayant ruisselé dans le lac en aussi grande concentration, les cyanobactéries peuvent croitre sans aucune limite.

Efflorescence de cyanobactérie. Source : Memphrémagog Conservation

Ceci cause donc une part des troubles de pollution que nous observons récemment. C’est notamment problématique, car les cyanobactéries consomment beaucoup d’oxygène dans leur cycle de vie, créant un milieu aquatique faible en oxygène et donc hostile à la vie (l’eutrophisation). (Glibert, 2017) De plus, elles produisent des cyanotoxines, rendant l’eau toxique et dangereuse pour la santé humaine. (Glibert, 2017) Tout comme les sédiments, le résultat est un lac détérioré, inhabitable, dont les avantages d’être riverains disparaissent avec la vie aquatique. Un lac démontrant des signes d’eutrophisation causerait aussi une diminution de la valeur des propriétés.

Tel qu’expliqué si tôt, l’écoulement de l’eau est grandement ralenti par la bande riveraine, laissant le temps à l’eau et à tout ce qui se trouve dedans d’être filtré par le sol et consommer par les plantes terrestres. Milan et al. ont démontré en 2013 qu’une bande végétale de seulement 6 mètres réduisait à plus de 90% la quantité de composés chimiques présente dans l’eau en ruissellement provenant d’un champ en amont. (Milan et al., 2013) En plus, les racines de ces plantes maintiennent en place le sol et limitent l’érosion de la rive, soit la perte de la superficie de votre terrain.

Il est reconnu que, pour accomplir toutes ses fonctions écologiques, une bande riveraine devrait être d’au moins 30 à 40 mètres. Toutefois, nous sommes conscients des impacts que ça représente pour un propriétaire, c’est pourquoi le règlement municipal s’en tient à 10 à 15 mètres.

- Autres avantages des bandes riveraines

Refroidis l’eau du lac

La végétation recouvrant la bordure de l’eau permet de réduire considérablement la température de l’eau. Si cela a des impacts bénéfiques pour la faune aquatique, cela a aussi un effet positif pour vous ! En effet, l’augmentation de la température de l’eau joue un rôle important dans la prolifération des cyanobactéries.

Le couvert végétal permet donc d’améliorer la qualité de l’eau en diminuant la température de celle-ci et d’y limiter la prolifération des algues bleues-vertes!

Le maintien de la berge

Que ce soit causé par des bateaux ou par le vent d’une forte tempête, les vagues qui fracassent votre rive emportent un peu de celle-ci avec elles. L’érosion des berges cause ainsi une diminution de la superficie de votre terrain au fil du temps. En effet, ça se traduit par une diminution de la valeur de votre propriété !

En laissant une bande riveraine garnie des trois strates – herbacés, arbustes et arbres – les racines de ces différents végétaux pénétrant en profondeur dans le sol vont stabiliser celui-ci et réduire l’érosion de votre terrain.

La solution est extrêmement simple. Alors que replanter permet d’accélérer le processus de végétalisation, cesser la tonte permettra la réintroduction naturelle et la croissance de plantes indigènes. Celles-ci ont évoluées pour vivre dans ce milieu, elles ne nécessitent alors aucun entretient une fois installées !

Ainsi, vous laissez la nature travailler pour vous !

- Sources

Desrosiers, A. (2024, 28 octobre). Cyanobactéries dans le lac Memphrémagog : une inaction qui dérange. Radio-Canada. Radio-Canada.ca. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2115524/memphremagog-estrie-cyanobacterie-proliferation

Glibert, P. M. (2017). Eutrophication, harmful algae and biodiversity – Challenging paradigms in a world of complex nutrient changes. Marine Pollution Bulletin, 124(2), 591‑606. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.04.027

Milan, M., Vidotto, F., Piano, S., Negre, M. et Ferrero, A. (2013). Buffer strip effect on terbuthylazine, desethyl-terbuthylazine and S-metolachlor runoff from maize fields in Northern Italy. Environmental Technology, 34(1‑4), 71‑80. https://doi.org/10.1080/09593330.2012.680919

Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., Reece, J. B. et Campbell, N. A. (2017). Campbell biology(11e éd.). Pearson Education, Inc. https://search.worldcat.org/fr/title/Campbell-biology/oclc/956379308